Cod. 3763

NERONE (Anzio 37 - Roma 68 d.C.) Imperatore romano (54-68 d.C.) Terracotta patinata Dimensioni altezza max 56 cm - diametro della basetta 25 cm Prezzi esposti al netto d' I.V.A.

|

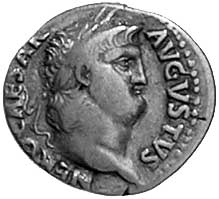

teste laureate su un denarius (piccolo) e su un sesterzio

la

vita

Figlio di Gneo Domizio Enobarbo e di Agrippina Minore, cambiò il suo

nome (Lucio Domizio Enobarbo) in Nerone Claudio Cesare dopo essere stato adottato

dall'imperatore Claudio (50 d.C.), che sua madre aveva sposato in seconde

nozze l’anno precedente. Nel 53 sposò la figlia di Claudio, Ottavia.

Alla morte di Claudio, nel 54, i pretoriani, guidati dal loro prefetto Sesto

Afranio Burro - fedele ad Agrippina - lo proclamarono imperatore.

Sotto la guida di Burro, precettore

militare, e del filosofo Seneca, addetto alla sua formazione politica e culturale,

nonché dell’onnipresente madre, Nerone si mostrò inizialmente

deferente nei confronti del senato, restituendogli competenze e funzioni che

gli erano state tolte dai suoi predecessori: gli storici hanno infatti parlato

di un quinquennium Neronis, cioè di un periodo di circa cinque anni

nei quali il principe avrebbe governato con saggezza e con indubbio equilibrio.

Entrato in contrasto con la madre, che si opponeva alla sua relazione con

Poppea Sabina e che intendeva esercitare sempre maggiore influenza sul governo,

Nerone fece uccidere Britannico - figlio di Claudio e di Messalina - considerato

un possibile pretendente al trono, e allontanò la madre da Roma, facendo

poi uccidere anche lei nel 59.

Dopo l’assassinio della madre, la morte di Burro - sostituito nella prefettura

dal feroce Tigellino e da Fenio Rufo - e il ritiro forzato dalla vita pubblica

di Seneca, ormai inascoltato consigliere, Nerone modificò radicalmente

la propria politica. Divenuto ostile al senato, iniziò a favorire i

ceti popolari e militari e a esercitare un potere sempre più dispotico.

Assunse atteggiamenti che, lontani dal mos maiorum, accostarono il suo principato

a una monarchia ellenistica, come già Caligola aveva tentato di fare.

D’altra parte l’imperatore non faceva mistero della sua passione

per la cultura greca e per le sue manifestazioni letterarie, delle quali si

considerava, per certe sue prove poetiche, degno continuatore.

Cercò il consenso popolare con la guerra, impegnando l’esercito in una lunga e faticosa spedizione in Armenia, cui solo nel 63 il generale Corbulone pose termine, e che portò all’incoronazione del principe partico Tiridate IV a re vassallo dell’imperatore. Cercò anche popolarità con l’indizione di ludi e di pubbliche sovvenzioni al popolo, il che gli fece dissipare la ricchezza dell'erario, ben amministrato invece dal suo predecessore Claudio, e lo obbligò a imporre pesantissime tassazioni e, addirittura, a svalutare la moneta, soprattutto quella d’oro, rendendone il valore intrinseco inferiore rispetto a quello nominale. Quando, nel luglio del 64, Roma fu distrutta da un incendio, l'imperatore ne fu ritenuto responsabile; invano cercò di incolpare dell'accaduto i cristiani, che furono oggetto di feroci persecuzioni. In seguito si fece costruire una nuova residenza imperiale, la Domus Aurea, dimora degna delle regge dei sovrani orientali.

Fortissima fu l’opposizione senatoria all’imperatore, permeata dei valori della filosofia stoica; altrettanto dure furono però le repressioni ordite da Nerone. Nel 65 l’aristocratico Caio Calpurnio Pisone ordì una congiura ai danni dell’imperatore, che tuttavia la scoprì e fece uccidere tra gli altri Seneca e i letterati Lucano e Petronio, un tempo suoi amici, accusati di aver preso parte alla cospirazione, ma anche uomini politici del calibro di Corbulone e Trasea Peto, la cui eroica morte è narrata da Tacito. Nel 66-67 Nerone si recò in Grecia, alla quale rese formale libertà e fece concessioni fiscali, rendendo così più difficili i rapporti con le altre province dell'impero. Nel 68 le legioni stanziate in Gallia e in Spagna, guidate rispettivamente dai legati Giulio Vindice e Galba, si ribellarono all'imperatore, costringendolo a fuggire da Roma. Dichiarato nemico pubblico dal senato, Nerone si suicidò, dando così inizio alla guerra civile degli anni 68-69, che vide dopo di lui alternarsi sul trono di Roma Galba, Otone, Vitellio e Vespasiano.

IL

PERIODO DI NERONE

LE GUERRE DI NERONE - INCENDIO DI ROMA - PERSECUZIONI

CRISTIANI

LA CONGIURA CONTRO NERONE - LA RIVOLTA DEGLI EBREI - STRAGI IN PALESTINA

LA FUGA E LA MORTE DI NERONE

---------------------------------------------------------------------------------

LE GUERRE DURANTE IL PRINCIPATO DI NERONE

Sotto l'impero di Nerone -durato 14 anni- , Roma dovette sostenere più di

una guerra e fu gran ventura che non le mancassero prodi generali, che fosse

ancora saldo il suo esercito e che, quando ci fu bisogno di prendere le armi,

fossero ancora al fianco del principe Seneca e Burro.

Regnava nell'Armenia Mitridate, fratello di Farasmane rè degli Iberi. Quest'ultimo

spinto dal proprio figlio Radamisto, mosse guerra al fratello, lo costrinse

a venire a patti nella fortezza di Gorneas, lo fece poi uccidere con i figli

e la moglie e pose sul trono Radamisto. Questi fatti provocarono l'intervento

di Vologeso re dei Parti, il quale mandò in Armenia suo fratello Tiridate.

Questi occupò senza colpo ferire Artassata e Tigranocerta (54), ma essendo

sorta una grave epidemia di peste, fu costretto a ritirarsi e l'Armenia ritornò

ancora in potere di Radamisto. Poco tempo dopo però gli Armeni che parteggiavano

per Vologeso si ribellarono e Radamisto dovette cercare scampo nella fuga

e lasciare che il regno venisse rioccupato da Tiridate.

Roma non poteva rassegnarsi alla perdita della sua influenza in quell'estrema

e delicata regione del suo impero e, poiché pareva cha Radamisto avesse deposta

l'idea di ritornare in campo per risalire sul trono perduto, decise d' intervenire.

Da un canto cercò di procurare fastidi a Vologeso mettendogli contro il figlio

Vardane, dall'altro diede ordine al governatore della Siria Unmidio Quadrato

e ai principi dell'Asia di approntare truppe e inviò in Oriente, affidandogli

il governo della Galazia e della Cappadocia, Domizio Corbulone con sei legioni.

Intimorito da questi preparativi, Vologeso ordinò alle sue milizie di lasciare

l'Armenia e chiese pace a Corbulone mandandogli ostaggi.

Più che una pace fu tregua. Nella primavera del 58 la guerra ricominciò. A

Corbulone si era unito Faresmane coi suoi Iberi e invano Tiridate cercò di

vincere i Romani stancandoli con una implacabile guerriglia: l'Armenia fu

invasa, tre piazzeforti furono prese d'assalto in un giorno, furono uccisi

gli uomini validi e venduti all'asta le donne e i fanciulli e la capitale

Artassata, impetuosamente investita, essendo stato l'esercito di Tiridate

sbaragliato, si arrese il 30 aprile del 59. La città venne distrutta dalle

fondamenta. Tiridate, che si era rifugiato nella Media, tentò di muovere alla

riscossa, ma fu respinto, i Mardi che avevano prese le armi contro i Romani

furono vinti dagli alleati Iberi e Corbulone con una marcia faticosissima

portò il suo esercito a Tigranocerta la occupò e la ridusse in suo potere.

Conquistata l'Armenia e messo sul trono Tigrane, nipote di Archelao re della

Cappadocia, Domizio Corbulone partì per la Siria, il cui governo gli era stato

assegnato essendo morto Unmidio Quadrato. La guerra però non tardò a riaccendersi

: tortissimo era in Armenia il partito contrario al nuovo re e Tiridate aspirava

sempre a risalire sul trono perduto. Vologeso era stato fino allora impegnato

in una guerra contro i Saci e gli Ircani; appena ebbe libertà d'azione, egli

decise di aiutare il fratello e, stretta alleanza con gli Adiabeni, radunò

un fortissimo esercito, di cui una parte al comando di Monese mandò in Armenia,

l'altra la guidò egli stesso verso l'Eufrate per impedire ai Romani di correre

in aiuto di Tigrane. Questi però si era ridotto a Tigranocerta, vi si era

fortificato e teneva testa agli Adiabeni che avevano assediata la piazzaforte,

mentre due legioni romane mandate dalla Siria, guidate da Verulano Sebero

e Vettio Belano ostacolavano le operazioni del nemico. Sull'Eufrate intanto

Corbulone provvedeva alla difesa del confine e minacciava di invadere il regno

dei Parti. Di fronte al contegno del generale romano, Vologeso venne ad una

tregua con Corbulone, fece ritirare Monese da Tigranocerta e spedì ambasciatori

a Roma per trattare la pace. Fallite però le trattative, la guerra fu ripresa.

Riunitisi i due corpi in un solo esercito, Vologeso marciò verso l'Armenia.

A contendergli il passo fu inviato Cesennio Peto, il quale, passato l'Eufrate,

puntò su Randeja. Superiori di forze erano i Parti e Peto chiese soccorsi

urgenti a Corbulone, ma, tardando questi a giungere, e trovandosi le truppe

romane d'Armenia in difficili condizioni, Cesennio venne a patti col nemico,

gli cedette le vettovaglie, sgombrò i luoghi fortificati e si ritirò precipitosamente

lasciandosi dietro i feriti.

Dopo questo successo, Vologeso offrì la pace a Corbulone a patto che questi

ritirasse le truppe dalla sinistra dell' Eufrate: le proposte vennero rifiutate

e Corbulone, ricevuto da Roma il governo assoluto della guerra, passò all'offensiva

con grande energia. L'Armenia fu invasa dai legionari, ma la guerra non ebbe

ulteriori sviluppi : tra Corbulone e Tiridate si venne ad un accordo e si

stabilì che Tiridate avrebbe regnato in qualità di vassallo dell' imperatore

e che si sarebbe recato a Roma per ricevere da Nerone le insegne regali.

Così aveva fine la guerra contro i Parti con Tiridate che partiva per Roma.

Oltremodo solenne fu l' incoronazione del re d'Armenia. ]Nel foro, tra le

coorti pretorie e alla presenza di una gran folla, ebbe luogo la grandiosa

cerimonia. Nerone era seduto sopra uno scanno d'avorio, in abito trionfale,

circondato dalle aquile e dalle insegne militari. Tiridate salì i gradini

della tribuna e si gettò ai piedi dell' imperatore, -che, lo fece rialzare

e abbraciatolo, gli pose sul capo il diadema, mentre un interprete traduceva

al spopolo le parole con le quali il sovrano vassallo giurava obbedienza e

fedeltà. Dal Foro Tiridate venne condotto in teatro prendendo posto alla destra

di Nerone, il quale, quel giorno stesso, portò la sua corona di allòro in

Campidoglio e chiuse il tempio di Giano.

Meno lunga ma non meno drammatica fu la guerra in Britannia.

Capo militare della provincia britannica era Svetonio Paulino. Preso

nel 59 il comando delle legioni, rivolse le armi contro le popolazioni occidentali

che ostacolavano fieramente la conquista romana, entrò nel Wales costruì per

la III Legione un campo (Chester) alla confluenza del Dee, fortificò Segonzio

(Caer Seiont) e passò il Menay, abbattendo con grande energia la resistenza

degli indigeni.

Si trovava nell'isola di Mona, sede del druidismo al quale aveva dato un fierissimo

colpo, quando gli giunse la notizia che le popolazioni orientali si erano

ribellate. Causa della insurrezione erano state l'avidità e la ferocia dei

conquistatori. Era morto Prasutago, rè degli Iceni (filoromano) il quale aveva

lasciati suoi eredi le sue due figlie e l'imperatore; ciò nonostante i Romani

ne avevano invaso il territorio, lo avevano saccheggiato, i parenti del re

erano stati fatti schiavi, la vedova malmenata ed oltraggiate le figlie. A

vendicare gli oltraggi patiti era sorta Budicca, moglie di Pratusago, la quale

era riuscita a sollevare gli' Iceni e i vicini Trinobanti, mettendo su un

esercito di contomila uomini e marciando su Camulodunum. Qui stavano di presidio

pochi veterani romani, i quali dopo una vana resistenza si erano asserragliati

nel tempio di Claudio; ma dopo due giorni il tempio era stato espugnato, i

difensori massacrati e la città data al saccheggio e alle fiamme. Petilio

Ceriale, legato della IX Legione, accorso in aiuto, era stato a sua volta

sconfitto e costretto a fuggire con la cavalleria; mentre Cato Deciano anche

lui aveva ripreso il mare alla volta della Gallia.

A marce forzate Svetonio Paulino si diresse verso il teatro della rivolta.

Giuntovi, tentò di salvare Londinium e Verulanium, ma i suoi sforzi non furono

coronati dal successo e le due località caddero in mano dei ribelli. Allora

il generale marciò su Camulodunum, dove gli insorti avevano radunato la maggior

parte delle loro forze; qui Paulino costrinse i ribelli ad una battaglia campale

e li sconfisse sanguinosamente. Budiccam uscita salva dalla disfatta, si diede

la morte ingoiando un potente veleno. La giornata di Camulodunum segnò la

fine dell'insurrezione ma anche l'inizio di feroci repressioni romane.

Rivolte che consigliarono il procuratore Giulio Classiciano, succeduto nel

governo a Deciano, di chiedere a Roma il richiamo di Svetonio Paulino, che

venne mandato subito in Britannia al posto di Petronio Turpiliano; i presidi

furono rinforzati e si inaugurò con il nuovo comandante delle legioni una

politica di conciliazione, che doveva dare ottimi risultati.

In GERMANIA invece non avvennero per i Romani fatti di grande importanza e

i legionari dedicarono la loro attività ad opere pacifiche, fra le quali va

ricordata la costruzione di una diga, che Druso aveva iniziata per regolare

il corso del Reno e che venne continuata da Paulino Pompeo, comandante delle

legioni della Germania inferiore.

Solo nel 57 fu necessario prender le armi per ricacciare un'invasione di Frisi.

Guidati da Verrito e Malorige, i due avevano occupate alcune terre destinate

ai veterani, e, poiché Dubio Avito, che aveva il governo della Germania inferiore,

aveva intimato loro di tornare indietro, i Frisii si erano rivolti direttamente

a Nerone per ottenere il permesso di rimanere nel territorio occupato. Non

avendolo ottenuto, si erano rifiutati di sgombrare le terre invase. Allora

Dubio Avito mandò contro di loro la cavalleria ausiliaria: non pochi Frisii

caddero uccisi o prigionieri, mentre gli altri dovettero abbandonare i luoghi.

Ma un'altra popolazione germanica si affrettò ad occuparli quella degli Ampsivari,

guidata da Boiocalo, che aveva servito nell'esercito romano al tempo di Tiberio

e Germanico. Una popolazione quella di Boiocalo che era stata costretta dai

Chauci a cercarsi una nuova sede dopo averli cacciati dal loro territorio.

Avito cercò di corrompere Boiocalo ma si ebbe una fierissima risposta: «Potrà

mancarci una terra in cui vivere, ma non una terra in cui morire ».

Boiocalo tentò di spingere i Tencteri e Bructeri contro i Romani, ma Avito

non diede loro il tempo di intervenire e gli Ampsivari furono costretti a

ritirarsi nelle terre dei Tubanti e degli Usipii tra l'Amisia, il Vidrus e

la Luppia, poi in quelle dei Chatti e dei Cherusci, combattuti e cacciati

da queste tribù germaniche, che li ridussero ad un numero assai ridotto.

INCENDIO DI ROMA E PRIME PERSECUZIONI DEI CRISTIANI

Nella notte dal 18 al 19 luglio del 64 un terribile incendio scoppiò a Roma

in vicinanza del Circo Massimo dalla parte del Celio e del Palatino. Alimentato

dall'olio, di cui erano pieni i magazzini di quel quartiere, e da un vento

fortissimo, in breve le fiamme si estesero su quasi tutta la città

Sei giorni e sei notti durò, poi sembrò che fosse cessato, ma improvvisamente

si riaccese presso gli orti di Tigellino e infuriò per altri tre giorni ed

altre tre notti ancora:

Delle quattordici regioni di Roma solo le tre esterne, la I, V e VI e in parte

la XIV di Trastevere furono risparmiate dalle fiamme; le tre regioni tra il

Circo e l' Esquelino, cioè la III, la X e la XI furono completamente distrutte;

le altre, più o meno, furono tutte danneggiate.

Nerone ricevette la notizia mentre era ad Anzio e quando seppe che il suo

palazzo era minacciato dalle fiamme corse a Roma, ma la sua presenza e i provvedimenti

presi per salvare la reggia a nulla valsero ed essa fu ridotta a un cumulo

di rovine.

"Con essa vennero distrutte le case degli antichi generali, ornate delle spoglie

dei nemici vinti, i templi costruiti dai re di Roma o al tempo delle guerre

di Gallia e di Cartagine, e tutti i più importanti monumenti dell'antica repubblica

(Svetonio).

TACITO afferma che l'imperatore durante una intera notte andò in giro senza

guardie per dirigere i soccorsi. I poveri e coloro che erano rimasti senza

tetto, furono per ordine di Nerone ricoverati nella mole di Agrippa e nei

giardini imperiali: capanne e baracche vennero costruite ed arredate con tutto

ciò che si riuscì a far venire da Ostia e da altre località vicine; il prezzo

del frumento fu portato a tre sesterzi a moggio. Qualche storico riferisce

(SVETONIO) che l'imperatore proibì alla gente di avvicinarsi alle rovine perché

egli voleva prendere per sé quanta più roba poteva, e che certi consolari

non osarono arrestare gli schiavi di Nerone sorpresi nelle case con stoppa

e fiaccole, convinti che fosse stato l'imperatore ad ordinare l'incendio.

Svetonio lo afferma recisamente- «urtato dal brutto stile degli antichi edifici

e dall'angustia ed irregolarità delle vie Nerone mise a fuoco la città».

Che fosse l'imperatore a volere l'incendio fu l'opinione di molti e qualcuno

pensa che Nerone prese i provvedimenti su accennati per soccorrere i danneggiati

non per generosità d'animo ma per smentire le voci che l'accusavano di essere

l'autore dell'immane incendio.

Secondo altri, Nerone, in abito d'istrione, dall'alto della torre di Mecenate,

contemplò a lungo l'orrendo spettacolo, cantando la distruzione di Troia.

Nessuna prova però abbiamo della colpevolezza di Nerone, ma le voci che facevano

ricadere sopra di lui la rovina della città corsero e così insistenti che

il governo per non far ricadere sull'Imperatore i sospetti, accusò come autori

dell' incendio i Cristiani.

I seguaci della nuova religione erano stati sotto Claudio espulsi dalla città,

ma noi dobbiamo pensare che non tutti si allontanassero. La morte di Claudio,

la permanenza di S. Paolo a Roma che, arrestato a Gerusalemme, vi era stato

condotto perché come citttadino romano si era appellato al tribunale dell'imperatore,

la bontà della nuova dottrina che tanto eco doveva trovare nell'animo degli

schiavi e dei liberti di cui Roma abbondava, avevano influito moltissimo nel

far sorgere una comunità cristiana nella capitate dell'impero e la setta era

senza dubbio numerosissima.

Essa reclutava la maggior parte degli adepti nello strato più basso della

società, praticava segretamente i suoi riti, ed era invisa agli Ebrei ed alle

classi elevate: tutto ciò contribuì molto a dar credito accusa (se è poi vera

questa accusa

A questa seguì una persecuzione feroce, moltissimi cristiani vennero arrestati

e vennero messi a morte fra i più atroci tormenti; alcuni, ricoperti di pelli

di fiere, vennero dati in pasto ai cani, altri furono crocifissi, altri ancora

legati in cima ad alti pali confitti lungo i viali dei giardini imperiali

e bruciati.

Questi erano le fiaccole viventi che ardevano nella notte e facevano lume

al feroce Nerone che sul suo cocchio dorato si divertiva a percorrere i viali.

Ma dalla bocca dei primi martiri non giunse all'orecchio del truce imperatore

una parola, un gemito, una preghiera. È il pagano Seneca che ce lo afferma:

"Inter haec tamen aliquis non gemuit; parum est: non rogavit; parum est; non

respondit; parum est: risit et quidem ex animo". La "martiorologia" fece poi

il resto.

Ma abbiamo visto che anche molti fieri romani, morivano stoicamente.

Placata l'ira del popolo con la condanna e i supplizi dei Cristiani, Nerone

pensò a ricostruire la città incendiata. I famosi architetti Severo e Celerò

tracciarono il nuovo piano regolatore e la nuova Roma iniziò ad avere le vie

larghe e diritte, case non molto alte fabbricate con pietra di Alba e di Gabio

e portici davanti gli edifici perché dalla sommità di quelli si potessero

più facilmente spegnere gli incendi. Con le macerie vennero in parte colmate

le paludi di Ostia.

Con i quartieri distrutti della città risorse anche la reggia dell'imperatore.

Nerone volle che la sua casa superasse in grandezza e fasto tutte le regge

del mondo; trentamila condannati vennero impiegati nei lavori e le spese furono

a carico di Roma e delle provincie, cui furono imposti nuovi tributi e nuove

tasse. Due liberti furono mandati in Grecia e nell'Asia Minore per scegliere

le statue che dovevano servire di ornamento alla nuova casa.

Questa fu chiamata col nome di domus aurea e si stendeva dal Palatino

al Celio e all'Esquilino. "Per farne conoscere la grandezza e la magnificenza

-scrive SVETONIO- basti dire che nel vestibolo sorgeva una immensa

statua di Nerone alta centoventi piedi, che i portici, a tre Ordini di colonne,

avevano una lunghezza di mille passi; e il palazzo racchiudeva uno stagno

vasto come un lago, edifici che pareva formassero una grande città, con prati,

campi, vigne, pascoli, boschetti popolati di armenti e di fiere. L'interno

era tutto dorato, con lavori in gemme e madreperla. Il soffitto della sale

da pranzo era circolare ed aveva una cupola girevole che come in cielo avvicendava

il giorno e la notte. C'erano anche serbatoi di acqua albana e di acqua marina.

Quando ebbe terminato questo palazzo, nel consacrarlo Nerone lo lodò. con

queste sole parole: «che finalmente egli aveva una casa degna di un uomo».

(Svetonio)

LA CONGIURA DI PISONE - PROCESSI E MORTI

Un principe malvagio come Nerone -ci viene narrato non certo dagli amici-

non poteva non avere nemici. Molti erano quelli che lo adulavano, ma moltissimi

erano coloro che lo odiavano. Non tutti gli odi certamente erano conseguenza

dell'iniqua condotta dell' imperatore. Qualcuno, animato dall' ideale repubblicano,

odiava il tiranno, qualche altro, perché danneggiato nelle sostanze (chissà

come messe insieme), odiava il prodigo principe; chi l'odiava per oltraggi

patiti, e chi per insoddisfatte ambizioni, chi perché si vedeva sacrificato

ad altri negli onori, e chi perché col suo ingegno aveva suscitato invidia

nell'animo dell'imperatore.

Fin dal 62 il malcontento serpeggiava a Roma e fin da allora forse cominciarono

ad esser tessute le prime fila della congiura che doveva esser scoperta nei.

65.

Ne facevano parte senatori, cavalieri, ufficiali delle coorti pretorie. Il

capo era Cajo Calpumio Pisone, di illustre famiglia, ricco, generoso, di bell'aspetto;

primeggiavano tra i congiurati il senatore Plauzio Laterano, console designato,

Fenio Rufo, prefetto del pretorio, geloso del collega Tigellino, Subio Flavio,

tribuno dei pretoriani, ed Anneo Lucano, il più grande poeta del tempo.

Lucano era nato a Cordova, nel 39 da un fratello di Seneca; venuto a Roma

in tenerissima età, era cresciuto alla scuola dei più famosi maestri e presto

si era fatto notare per la vivacità del suo ingegno, per un poema Iliaca

sulla caduta di Troia, e per un carme, Catachtonion . Da Atene,

dov'era andato a perfezionarsi, era stato richiamato a Roma da Nerone, che

lo aveva nominato àugure e questore e lo aveva ammesso nel ristretto numero

dei suoi amici poi nel 60 lo aveva perfino incoronato nel teatro di Pompeo.

Ben presto però era venuto in odio all' imperatore, che per rivalità aveva

-a quanto si dice- proibito al poeta di recitare versi o difendere cause.

Ostacolato nella sua carriera e nelle sue legittime ambizioni, Lucano era

entrato nella congiura di Pisone e in essa, ci dice Tacito, odia vivida

intulit.

Secondo un biografo, il poeta aveva promesso ai compagni che avrebbe

colpito per primo il principe; una simile promessa aveva fatta pure il senatore

Flavio Scovino che per uccidere il tiranno aveva sottratto da un tempio un

pugnale. Ma ne l'uno ne l'altro ebbero il tempo e la gioia di vibrare il colpo.

Perché nel 65 la congiura fu scoperta.

Era consapevole della trama e con molta probabilità vi partecipava, una liberta

di nome Epicari. Questa, trovandosi in Campania, tentò di fare entrare nella

congiura un ufficiale della flotta di Miseno, che, avendo avuto parte nell'assassinio

di Agrippina e non essendo stato da Nerone adeguatamente ricompensato, non

nascondeva il suo malcontento. Ma costui, sperando di esser premiato dall'imperatore,

denunziò Epicari la quale venne immediatamente arrestata, ma, messa a confronto

col delatore, lo confuse. L'arresto della liberta fu tuttavia mantenuto, ma

poiché nessun nome era stato fatto dalla donna all'ufficiale, non fu possibile

alla polizia neroniana di ottenere alcun risultato nelle sue attivissime indagini.

Fu il liberto Milico, cui a senatore Scevino aveva dato da arrotare il pugnale

col quale durante i giucchi circensi voleva colpire il tiranno, che denunziò

la congiura. Flavio Scevino fu arrestato, ma interrogato, negò. Siccome il

giorno prima Scevino era stato visto a colloquio con Antonio Natale, anche

questi venne chiamato e subì un lungo e stringente interrogatorio sulle cose

dette durante quel colloquio. Scevino e Natale caddero in parecchie contraddizioni;

Natale, minacciato della tortura, non seppe mantenersi sulla negativa e fece

i nomi di Pisone e di Seneca; Flavio Scevino, sapute le rivelazioni fatte

da Natale, credendo ormai scoperta la congiura, fece altri nomi, fra i quali

quelli di Quinziano, Sessio Senecione e Lucano. Arrestati tutti e tre ed allettati

ognuno dalla promessa del condono, i primi due fecero i nomi dei loro migliori

amici. Mentre Lucano accusò sua madre innocente.

Il numero e la qualità dei congiurati spaventò non poco Nerone. Temendo per

la vita e per il trono, si affidò alla custodia della sua fedele guardia germanica

ed arruolò nuovi soldati. Guardie furono messe nei templi, fu raddoppiata

la sorveglianza alla reggia, le vie furono percorse giorno e notte da ronde

armate e gli arresti fioccarono. Agli arresti seguivano gli interrogatori

e le torture e a queste le condanne. Qualcuno dei congiurati tentò di negare,

poi di commuovere ed infine, condannato alla pena capitale, poi vi andò incontro

lamentandosi. Esempio di grande debolezza d'animo diede Fenio Rufo. Gli altri

ufficiali delle coorti pretorie diedero invece lezione di fermezza al loro

indegno capo. Uno di essi il tribuno Subio Flavo, scagliò in faccia a Nerone

queste parole : "Io ti odio: nessun soldato mi superò in fedeltà fino a che

tu la meritavi; ma cominciai ad odiarti quando diventasti matricida, auriga,

commediante e incendiario".

Insomma non erano soli i cristiani a morire con fierezza e con il sorriso

sulle labbra, ma anche i "pagani" romani; la dignità e la dirittura morale

non è monopolio di una religione.

Epicari, messa alla tortura, continuò a negare e non si lasciò sfuggire dalla

bocca alcun nome; infine con una fascia che le avvolgeva il seno si strozzò

da sola.

Calpurnio Pisone, pure lui non si lasciò prendere: quando seppe che i soldati

venivano per arrestarlo, si tagliò le vene e morì dissanguato. Era il suicidio

di moda. Plauzio Laterano invece fu tradotto davanti al tribunale imperiale

e messo a morte senza che potesse salutare l'ultima volta i suoi cari.

Ad Anneo Lucano, la cui madre Acilia non venne molestata, fu dato da Nerone

l'ordine di morire; il giovane poeta si tagliò le vene dei polsi ed aspettò

tranquillamente la morte.

Sentendo che le estremità gli si raffreddavano per l'abbondante perdita di

sangue, cominciò a recitare un suo carme, in cui descriveva la morte simile

di un guerriero, e così cantando passò all'altro mondo.

Seneca era consapevole ma non partecipe della congiura, ma Nerone prestò fede

alla denuncia di Antonio Natale e volle che il suo antico maestro morisse.

Non gli fu neppure concesso di far testamento. Il filosofo, che alcuni avevano

rimproverato di predicare, senza praticarla, la virtù, confermò con il contegno

tenuto durante gli ultimi momenti della sua vita quel che aveva scritto nel

De constantia, sapientis , che cioè le ingiurie della sorte e gli

oltraggi dei vili non valgono a turbare le anime generose (ma altri storici

riferiscono che Seneca piagnucolando implorò più volte il suo ex allievo,

di lasciarlo vivere).

Al pari del nipote Lucano e di Plauzio si tagliò le vene dei polsi; ma il

sangue non usciva in abbondanza per cui egli si fece recidere le vene delle

gambe; poi chiamò i suoi servi e dettò loro un discorso. Tardando la morte

a sopraggiungere, bevve, secondo l'esempio di Scorate, la cicuta; da ultimo

per mettere fine alla vita che non voleva andarsene si fece portare nel bagno

dove cessò di vivere soffocato dai caldi vapori.

La moglie del filosofo, la buona e fedele Paolina, che gli era stata di conforto

dopo che si era ritirato dalla vita politica, volle seguire il marito. Condotta

per ordine di Seneca in un'altra stanza, essa si fece tagliare le vene; ma,

saputo questo, Nerone ordinò che non fosse lasciata morire. Le sue ferite

vennero fasciate e la virtuosa donna visse ed ereditò una parte dei beni del

filosofo.

Morte simile a Seneca fece il console Vestine, marito di Statilia Messalina.

Egli non faceva parte della congiura, ma Nerone era innamorato di sua moglie

e per poterla sposare doveva sbarazzarsi del marito. Ordinò quindi che fosse

ucciso. Vestine venne arrestato e chiuso nella stessa sua stanza; quivi gli

vennero recise le vene, poi il disgraziato fu messo in un bagno caldo.

A queste, altre condanne colpirono gente che era invisa all'imperatore: Rufrio

Crispino, già marito di Poppea, fu cacciato da Roma; la medesima sorte toccò

al retore Virginio Flavio, al filosofo Mozonrio Rufo e a parecchi altri che

vennero confinati nelle isole egee.

Premi vistosi ebbe il liberto Milico, Gervasio Proculo, che aveva denunziato

Fenio Rufo, e il congiunto Antonio Natale, vennero graziati; il Senato decretò

ringraziamenti agli dei, stabilì che i giuochi fossero celebrati con maggior

numero di corse, che il mese di aprile, durante a quale era stata scoperta

la congiura, prendesse il nome di Nerone e, infine, che fosse eretto un tempio

alla Salvezza.

Ma tutto non era finito: altri processi ed altre condanne vide l'anno 66.

Cajo Cassio venne esiliato; Lucio Giunio Silano confinato a Bario nell'Apulia

venne trucidato dai soldati; pure all'esilio fu condannato P. Gallo, amico

di Fenio Rufo; Giulio Vetere, messo sotto processo, si diede la morte e con

lui perirono la suocera Vestia e la figlia Pollitta, vedova di Rubellio Plauto

che era perito vittima, quattro anni prima, di Tigellino. Perirono di lì a

poco Anneo Mela, padre di Lucano, Rufrio Crispino, Ceriale Anicio e P. Anteio.

Ostorio Scapula, che si era distinto nella Britannia, trovandosi in Liguria,

ebbe l'ordine di darsi la morte. Egli si fece reciderete vene, poi, uscendo

poco sangue dalle ferite, con l'aiuto d'un servo si diede una pugnalata alla

gola.

Famosa è rimasta la fine di Cajo Petronio, cui Tacito dedica due capitoli

(18 e 19) degli Annali : "La sua giornata era un continuo dormire;

di notte attendeva ai bisogni della vita e ai divertimenti. Giunto con l'ignavia

a quella notorietà che ad altri è procurata dal lavoro, egli non era, a giudizio

degli uomini, un crapulone e un dissoluto come sono tanti consumatori delle

proprie sostanze, ma un voluttuoso raffinato, e i suoi atti e le sue parole

tanto più avevano piacevole sembianza di semplicità quanto più mostravano

di trascuratezza e di abbandono. Proconsole della Bitinia e poi console, diede

prova di fermezza e di capacità. Tornato in seguito ad una vita che era o

voleva essere depravata, ricevuto tra i non molti favoriti di Nerone, fu nella

corte dell' imperatore l'arbitro del buon gusto, il regolatore di tutto ciò

che nello sfarzo fosse leggiadria e finezza. Tigellino lo odiò avendo in lui

visto il rivale, un rivale più esperto nell'arte della voluttà. Egli pertanto

eccitò la crudeltà, quel sentimento cioè che era più forte nell'animo del

principe, e accusò Petronio di amicizia con Scevino. Fu corrotto uno schiavo

perché facesse da delatore, fu proibita la difesa; la maggior parte dei servi

venne arrestata. Era l'imperatore in quei giorni partito per la Campania;

Petronio, che lo seguiva ebbe a Cuma l'ordine di fermarsi. Ma egli non fu

trattenuto dal timore o dalla speranza né, d'altro canto, volle morire precipitosamente.

Si tagliò le vene, poi le legò, indi di nuovo le riaprì: e si intrattenne

con gli amici a parlare giovialmente di cose né gravi ne grandi che restassero

ad esempio della sua fermezza; né rimase ad ascoltare sentenze di filosofi

o precetti sull' immortalità dell'anima, ma canzonette e facili poesie. Premiò

alcuni schiavi, altri ne punì. Volle pranzare e dormire affinché la morte,

sebbene imposta, sembrasse naturale, Nei suoi codicilli non adulò Nerone o

Tigellino come soleva fare la maggior parte dei condannati alla pena capitale,

ma sotto i nomi di giovinastri e di cortigiane egli scrisse il racconto delle

turpitudini imperiali fino alle ultime vergogne. Poi sigillò e mandò lo scritto

a Nerone e ruppe l'anello perché non servisse in seguito a far delle vittime".

(Tacito, Annali).

Fra i processi del 66 degni di ricordo sono quelli contro Barea Sorano e Trasea

Peto. Barea Sorano era stato proconsole in Asia, ed era stato accusato di

amicizia con Plauzio e di non aver punito i cittadini di Pergamo, i quali

avevano cercato d'impedire che Acrato portasse via dalla città quadri e statue

per abbellire il nuovo palazzo dell'imperatore. A Barea Sorano venne dato

l'ordine di morire e lo stesso ordine fu dato alla figlia Servilia, moglie

di un esiliato, che era stata accusata di aver chiesto agli indovini quale

esito avrebbe avuto il processo del padre.

Più gravi erano le accuse che si facevano a Trasea Peto. Egli era un senatore

e fra tanti adulatori era il solo che osasse mostrare la sua avversione all'imperatore.

Quando il pretore Antistio era stato processato per ingiurie a Nerone, egli

con la parola era riuscito a render mite la condanna: invece che a morte Antistio

era stato condannato all'esilio. Dopo l'assassinio di Agrippina, in segno

di protesta si era allontanato dalla Curia, durante la lettura dell'epistola

di Seneca; non era intervenuto quando erano stati resi onori divini a Poppea,

ne si era fatto vedere ai funerali dell'imperatrice, morta l'anno avanti.

Né per questi motivi soltanto era inviso a Nerone; Trasea Peto, padovano,

aveva cantato e fatto l'attore nei teatri della sua città, era quindi dall'

imperatore considerato come suo rivale e questa era una colpa gravissima.

Quando Nerone tornò dalla Campania a Trasea Péto fu impedito di andare incontro

al principe. Da quel dì la sua sorte fu segnata. Un giorno di quell'anno (66)

furono visti picchetti armati nelle basiliche, ronde di soldati nelle vie

e nelle piazze e due coorti pretorie intorno al tempio di Venere Genitrice.

Qui era radunato il Senato. Ai senatori un questore lesse una lettera di Nerone

in cui fra le altre cose l' imperatore muoveva rimprovero ai padri di poca

assiduità alle sedute senatoriali. La lettera era un pretesto. Finita la lettura,

Capitone Comizione ed Espio Marcello si levarono a parlare ed accusarono Trasea

Peto e il genero Elvidio Prisco. All'accusa seguì la condanna: di esilio per

quest'ultimo, di morte per l'altro.

Andò a portargli la sentenza un questore. Trasea Peto mostrò grande serenità:

entrato nella sua camera, tra la moglie Azzia e il filosofo Demetrio, suo

amico, si fece recidere le vene. Al questore è fama che dicesse: "Libiamo

a Giove liberatore! O giovane, ascolta: tenga il cielo lontano il presagio,

ma è tuo destino vivere in tempi pei quali è cosa utile fortificare gli animi

con esempi di fermezza".

LA RIVOLTA DELLA PALESTINA

Forse per dar tregua ai rimorsi, o forse anche per brama di veder nuove cose

e di ricevere nuovi applausi, Nerone partì per la Grecia. Qui partecipò ai

giuochi istmici, nemei, olimpici, pitici, argolici, fece l'auriga e l'attore,

cantò e suonò sulle scene, applaudito sempre e dichiarato vincitore in ogni

gara dai degeneri nipoti di Temistocle. E Nerone, per premiare quasi i Greci

delle soddisfazioni che gli avevano .procurate, proclamò libera l'Acaja e

venne adorato sotto il nome di Giove Liberatore.

Neppure in mezzo agli spettacoli e agli onori però tacque la sua ferocia.

Durante il soggiorno in Grecia dell' imperatore una nuova ed illustre vittima

cadde: Domizio Corbulone. Non è detto che egli facesse parte della congiura

tramata a Benevento dal suo genero Vinicio alla quale accenna Svetonio, ma

sappiamo perché un ufficiale di lui Arrio Varo, di cui ci dà notizia Tacito,

lo denunziasse. Corbulone fu richiamato dall'Asia e appena giunse in Grecia

ricevette da Nerone l'ordine di darsi la morte. Il prode generale impugnò

la spada e coraggiosamente si uccise esclamando: "Ne sono degno!".

Mentre si trovava in Grecia, Nerone ebbe notizia che una grave rivolta era

scoppiata in Palestina.

Da tempo questa regione versava in tristi condizioni economiche. Le campagne

pullulavano di affamati che si erano dati al brigantaggio rendendo malsicure

le vie ed i commerci; le città erano travagliate dai partiti che si facevano

una lotta spietata. Quello che aveva il sopravvento era il partito dei Sadducei,

formato dall'aristocrazia del paese che teneva le più alte cariche sacerdotali

ed amministrative. Di contro ai Sadducei stavano i Farisei che capeggiavano

il partito democratico, forte del gran numero dei poveri. Accato a questi

due partiti, un altro se ne era formato che aveva carattere eminentemente

religioso, quello degli Zeloti, che aveva fatto moltissimi proseliti nelle

campagne e che dicevano essere giunto il tempo della venuta del Messia vaticinato

dai profeti, che doveva salvare il popolo eletto e liberarlo dalla dominazione

degli infedeli.

Nell'estate del 66 delle sommosse scoppiarono a Cesarea. Era questa città

abitata da Greci ed Ebrei. Nazionalità e religioni diverse che si odiavano

e si contendevano l'amministrazione della città. La vittoria, per decisione

del governo di Roma, fu dei Greci che costituivano la maggioranza. Ma i Giudei

non si rassegnarono: dei moti scoppiarono in tutta la regione e fu a gran

fatica che il re, Erode Agrippa II, ligio ai dominatori, con l'aiuto dei Farisei,

potè domare la rivolta più con la persuasione che non con la forza. Gli animi,

nell'attesa che Cestio Gallo, governatore della Siria, riesaminasse la situazione

di Cesarea, erano molto eccitati. Ad eccitarli ancora di più venne un ordine

di Gessio Fioro, procu-ratore imperiale della Giudea, il quale ingiungeva

che si pagassero immediatamente di- ciassette talenti dei quaranta dei tributi

arretrati, minacciando di metter mano sui tesori del tempio di Gerusalemme.

Il popolo si ribellò; si venne alle armi ed ebbero luogo zuffe furiose in

cui perdettero la vita tremila e seicento persone. Il tempio fu occupato dagli

Zeloti capitanati dal feroce Eleazar, figlio di Anania; costrinsero alla resa

il castello di Masada (settembre del 66) massacrandone il presidio.

La coorte romana, lasciata da Floro a custodia di Gerusalemme, dovette arrendersi

ma poi fu bar- baramente trucidata. A questi avvenimenti seguirono immediate

e sanguinose rappresaglie antisemitiche; a Tiro, ad Acri, ad Ascalona, a Hippo,

a Gadera e a Cesarea agli Ebrei venne data una caccia spietata; ventimila

ne furono uccisi nella sola Cesarea. Ad Alessandria il popolo e i soldati

fecero strage di Ebrei; ne perirono circa settantamila. Dal canto loro gli

Ebrei vendicarono queste morti sulle popolazioni greche e sirie di Filadelfia,

Gerosa, Hesebon, Pella e Scitopoli.

Intervenne allora Cestio Gallo che affidò un forte esercito ad Erode Agrippa.

Questi, entrato in Palestina, mise a ferro e a fuoco parecchie città, poi

si accampò a Gabaon, dove dovette sostenere un furioso combattimento coi ribelli

che gli cagionarono delle considerevoli perdite. Agrippa mandò a Gerusalemme

due parlamentari promettendo agli abitanti il perdono purché deponessero le

armi, ma uno fu ucciso e l'altro ferito.

Cestio Gallo allora assalì la città e ne occupò i quartieri bassi, ma quando

volle impadronirsi della parte alta, venne vigorosamente respinto e dovette

battere precipitosamente in ritirata in direzione di Antipatri (novembre del

66).

La notizia di questa sconfitta trovò Nerone in Grecia. L'imperatore richiamò

Cestio Gallo e mandò al governo della Siria Cajo Licinio Muciano. Il comando

della guerra in Palestina venne affidato a Tito Flavio Vespasiano, che nel

51 era stato console, governatore della provincia d'Africa nel 61 e aveva

combattuto valorosamente contro i Britanni nell'esercito di Svetonio Paulino.

Vespasiano entrò in Palestina alla testa di sessantamila soldati. Il comando

della Galilea era stato dai ribelli affidato allo storico Giuseppe, ma, comparsi

i Romani, gli Ebrei fuggirono e solo una parte si asserragliò entro le mura

di Jotapat, dove resistettero accanitamente per quarantasette giorni perdendo

quarantamila uomini. Ma alla fine dovettero capitolare. Giuseppe, fatto prigioniero,

sposò la causa dei nemici della sua patria.

Caduta Iotapat, la Galilea fu perduta pei ribelli che pur tuttavia difesero

molto valorosamente le loro città. Furono espugnate Giaffa, Joppe, Gamala,

Tiberiade e Tarichea: in quest'ultima città dodicimila vecchi furono trucidati

e trentamila Giudei uccisi. Vespasiano credeva con questi atti di ferocia

di atterrire il nemico e non fece che inasprirlo. In Gerusalemme il partito

dei moderati (Farisei) che voleva venire a patti coi Romani fu sopraffatto

e gli Zeloti, guidati da un altro Eleazar, figlio di Simone, e da Giovanni

di Giscala chiamarono in aiuto la fortissima tribù degli Idumei, al cui arrivo

Gerusalemme divenne teatro di ferocissime lotte: dodicimila Farisei vennero

trucidati; fra questi il supremo sacerdote.

A Vespasiano non potevano non piacere queste lotte intestine nelle quali i

suoi nemici s'indebolivano. Egli ne approfittò: l'Idumea, la Perea e la Samaria

caddero nelle sue mani; Gerico resistette a lungo, ma nel maggio del 68 cadde

anch'essa. Non rimaneva da conquistare che Gerusalemme. Vespasiano si preparava

a fare l'ultimo sforzo quando l'annuncio di un gravissimo avvenimento gli

fece sospendere le operazioni guerresche.

Nelle province occidentali dell'impero era scoppiata la rivoluzione.

RITORNO DALLA GRECIA - LA MORTE DI NERONE

RIVOLTA DI SULPICIO GALBA E DI VINDICE

Verso la fine del 67 Nerone lasciò la Grecia e fece ritorno in Italia. A Napoli

entrò come un trionfatore, sopra un carro tirato da cavalli bianchi, attraverso

una breccia praticata nelle mura.

Soggiornava a Napoli quando gli giunse la notizia che in Gallia era scoppiata

la rivoluzione. Nerone non mostrò preoccuparsene e solo dopo otto giorni scrisse

a Roma ordinando ai senatori di punire i ribelli. Poi partì da Napoli e si

diresse alla volta della capitale.

Ad Anzio e ad Albano entrò trionfalmente. Per l' ingresso a Roma usò il carro

di Augusto.

"Nerone era vestito di porpora, indossava un manto tempestato di stelle d'oro

e portava sul capo la corona vinta nei giuochi olimpici; nella mano destra

teneva quella guadagnata nei giuochi pitici ; le altre corone erano portate

davanti a lui con iscrizioni che dicevano dove, da chi, con quali canti e

con quali argomenti egli le avesse meritate. Una folla plaudente seguiva il

carro gridando il trionfo di Cesare. Fatta abbattere la porta del Circo Massimo,

attraversò il Foro per recarsi al tempio di Apollo Palatino. Lungo il percorso

venivano immolate vittime e gettati profumi, uccelli, ornamenti e confetti.

Giunto a casam collocò le sue corone nella sua camera, attorno al letto e

vi fece porre la sua statua in abito di musico » (Svetonio).

Terminate le feste del suo ritorno, non convocò ne i Comizi ne il Senato,

ma chiamò accanto a sé alcuni tra i principali cittadini e passò il resto

della giornata ascoltando certi strumenti musicali ad acqua di recente inventati.

Intanto giungevano dalla Gallia gravissime notizie. Nerone però non sapeva

che consiglio seguire. Ebbe per un mo mento il pensiero di ordinar la morte

di tutti i governatori delle province, di far tru cidare tutti gli esuli e

i Galli che si trovavano a Roma, di incendiare la città e far divorare il

popolo dalle belve ; poi destituì i consoli, fece apprestare i fasci ed annunziò

di volersi recare sul teatro della rivolta, dichiarandosi sicuro che i ribelli

al solo ve derlo si sarebbero pentiti.

Facendo i preparativi della partenza, il suo primo pensiero fu, quello di

provve dere a i carri che dovevano portare gli strumenti musicali ; fece tagliare

i capelli alle cortigiane che avrebbe condotte con sé e le armò di targhe

e di scuri a guisa di amaz zoni ; fece prestare il giuramento di fedeltà alle

tribù di Roma e ordinò la leva, ma sic come non si presentava nessuno obbligò

i padroni a fornirgli un certo numero di schiavi.

Per trovare denaro fece pagare prima del tempo le imposte, ordinò che i proprietari

di case versassero immediatamente all'erario i tributi dovuti e si diede a

raccogliere tra i cittadini monete d'argento e d'oro. I provvedimenti fiscali

presi accrebbero gli odi contro di lui. Una mattina si trovò sotto la statua

dell' imperatore questa iscrizione: " Ora è tempo di combattere e di riportare

la palma", e sulle colonne del Foro quest'altra: " I galli, cantando, lo hanno

svegliato".

Di notte molti, fingendo di litigare con gli schiavi, chiedevano ad alta voce

un Vindice .

Cajo Giulio VINDICE era il promotore e il capo della rivolta gallica. Proveniva

da nobile famiglia aquilana ed aveva il governo della Gallia Lugdunense. Fra

le popolazioni della Gallia meridionale e centrale aveva raccolti circa centomila

armati e con questi si proponeva di scuotere il giogo del tiranno e di ripristinare

l'autorità del Senato e del popolo, e nel marzo del 68 giurò fedeltà con gli

insorti.

Il moto insurrezionale della Gallia ebbe immediate ripercussioni nella Spagna,

dove un altro ne scoppiò capitanato da Galba, governatore della Provincia

Tarraconese. Antica e nobile era la sua famiglia, Galba diceva che discendeva

da Giove. Alla casa Sulpicia apparteneva quel Sergio Galba che aveva massacrato

settemila Lusitani ed aveva dato origine alla guerra di Viriato.

SULPICIO GALBA era nato in una villa presso Terracina. Sua madre, Mumsuia

Acaica, discendeva da Lucio Mummio distruttore di Corinto, la sua matrigna

Livia Ocella era della famiglia di Augusto. Rimasto vedovo di una Lepida,

aveva rifiutato di passare a seconde nozze con la madre di Nerone ; era stato

governatore dell'Aquitania per un anno e poi console per sei mesi ; trovandosi

al comando delle legioni del Reno, durante il principato di Caligola, aveva

respinto una invasione di Germani ; morto il crudele pazzo, non aveva voluto

seguire i consigli di coloro che lo spingevano a presentarsi alla successione

; console una seconda volta, era stato per un biennio in Africa, dove aveva

lasciato una fama di severità ma anche di equità. Da Nerone era stato mandato

al governo della Provincia Tarraconese dove si trovava da otto anni.

Avuta notizia della insurrezione di Vindice, innalzò anch'egli il vessillo

della rivolta ; proclamato imperatore dalle sue truppe, si disse legato del

popolo e del Senato di Roma e, poiché non aveva con sé che una sola legione,

tre coorti e due squadroni di cavalleria, si diede a radunare truppe ausiliarie

e si formò una guardia del corpo di giovani cavalieri scelti cui pose il nome

di Evocati .

Fecero causa comune con Galba il governatore della Lusitania Salvie Otone,

cui Nerone aveva tolta la moglie Poppea, Aulo Cecina, questore della Betica,

e L. Clodio Macro, legato di Africa.

Malgrado questi aiuti il moto di Galba non presentava molte probabilità di

successo. Ignote erano le intenzioni delle legioni d'Oriente e decisamente

avverse erano le truppe del Reno che costituivano il nerbo più numeroso ed

agguerrito delle truppe imperiali. Erano queste legioni comandate da Virginio

Rufo. Chiamato dai Lugdunesi che si erano rifiutati di seguire Vindice, Virginio

Rufo alla testa di trentamila uomini invase la regione dei Sequani e nel maggio

del 68, sotto le mura di Vesonzio (Be sancon), sconfisse l'esercito di Giulio

Vindice, il quale, visto fallito il suo moto, si uccise.

Con la morte di Vindice e la sconfitta dei Galli la rivoluzione riceveva un

fiorissimo colpo. Ma Nerone non era uomo da trarre profitto dagli avvenimenti

e da sfruttare la fedeltà delle legioni del Reno ; egli anzi, come abbiamo

già viso, si rendeva odioso a Roma e cominciava a perder terreno fra gli stessi

pretoriani. TIGELLINO, che se avesse saputo le vere condizioni di Galba si

sarebbe forse mantenuto fedele a Nerone, ma credendo insostenibile la situazione

di Nerone, avviava segreti maneggi con un amico di Sulpicio Galba, e Nimfidio

Sabino, prefetto del pretorio, prometteva trentamila sesterzi a testa a nome

di Galba alle coorti dei pretoriani.

Le notizie di quanto avveniva a Roma posero fine alla fedeltà delle milizie

del Reno, le quali si ribellarono proclamando imperatore il loro comandante

; ma Virgi nio Rufo non accettò, lasciando mano libera a Galba. La causa di

Nerone era irrime diabilmente perduta.

L' imperatore perse la testa ; fece preparare navi ad Ostia e invitò i tribuni

e i centurioni dei pretoriani a fuggire con lui ; ma i primi ricusarono e

i secondi gli diedero un aperto rifiuto, anzi uno di loro gli disse : " È

dunque cosa tanto difficile il morire ?". Nerone non sapeva più a quale partito

appigliarsi. Voleva ritirarsi tra i Parti, voleva andare a gettarsi ai piedi

di Galba, pensava di vestirsi a lutto e domandar perdono al popolo delle colpe

commesse e, infine, se questo gli veniva negato, di chiedere il governo dell'

Egitto. Temeva però che la folla lo uccidesse.

Era il 18 di giugno. Nerone andò a letto senza ancora avere deciso nulla.

A mezza notte si svegliò e dai suoi servi apprese che la guardia lo aveva

abbandonato ; allora mandò in cerca dei suoi amici, ma nessuno si fece vivo.

Uscì allora lui con pochi servi e si recò a bussare alle porte degli amici,

ma queste rimasero chiuse. Ritornato al palazzo, è fama che esclamasse : "

Dunque non ho più un amico ? ". Temendo pure di rimanere in casa, cercò un

luogo dove potersi celare. Il suo liberto Faonte gli offrì asilo in una villa

tra la via Salaria e la Nomentana, a quattro miglia da Roma.

Senza perder tempo, l'imperatore si mette addosso un logoro mantello, si maschera

il viso con un fazzoletto e salito sopra un cavallo, in compagnia di quattro

persone tra cui è Sporo si mette in strada.

Un lampo, annunciatore di sventura, gli balena improvviso davanti agli occhi

; passando vicino al campo dei pretoriani sente rumori di voci : sono alcuni

soldati che imprecano a lui ed augurano a Galba la vittoria.

Un passante, scorgendo la comitiva, esclama: " Costoro inseguono Nerone"; un

altro domanda : "Ci sono novità a Roma su Nerone?". Nessuno dei fuggiaschi

risponde. Un cadavere giace abbandonato sulla via : il cavallo dell' imperatore

si impenna e il fazzoletto cade a Nerone dal viso ; un pretoriano congedato

lo riconosce e lo saluta. Giunto ad una svolta della via, Nerone smonta e

rimanda i cavalli, poi, strisciando tra i cespugli e i canneti, perviene dietro

la villa di Paone, passa per una breccia praticata nel muro e si stende sopra

un giaciglio in una stanza angusta e nuda.

Ma non può riposare. Paone ed altri lo esortano a fuggire : è un ospite pericoloso

quell'uomo prima così potente ed ora abbandonato da tutti. Nerone prega che

gli si scavi lì accanto una fossa e il suo desiderio è subito appagato.

Ed ecco giungere un messo con alcune lettere ; portano notizie gravissime

: il Senato ha dichiarato Nerone nemico della Patria e ha dato ordine che

venga preso e punito secondo le antiche leggi, che sia cioè appeso ad una

forca e fustigato a morte. " Ah ! Quale artista muore con me !" esclama il

principe impugnando due pugnali. Ma non ha il coraggio di trafiggersi : piange,

si dispera, si accusa di viltà. A un tratto uno scalpitare di cavalli gli

ferisce l'orecchio : sono i soldati che lo cercano. L'ultima ora del tiranno

è suonata. Nerone improvvisa un verso greco ed aiutato dallo scrivano Epafrodito

si fa penetrare un pugnale nella gola. Un centurione entra in quel momento

nella stanza. Ha avuto l'ordine di prendere vivo l'imperatore e, vedendolo

ferito, cerca di arrestarne il sangue col mantello. "È tardi! Questa è dunque

la tua fedeltà?" rantola Nerone. E muore.

È il 19 giugno, l'anniversario della morte di Ottavia.

Nerone aveva pregato che non si consegnasse la sua testa ai nemici e che il

suo corpo venisse subito cremato. Icelo, un liberto che era stato imprigionato

alle prime notizie della rivoluzione, permise che l'ultimo desiderio dell'estinto

imperatore venisse appagato.