Cod. 6844

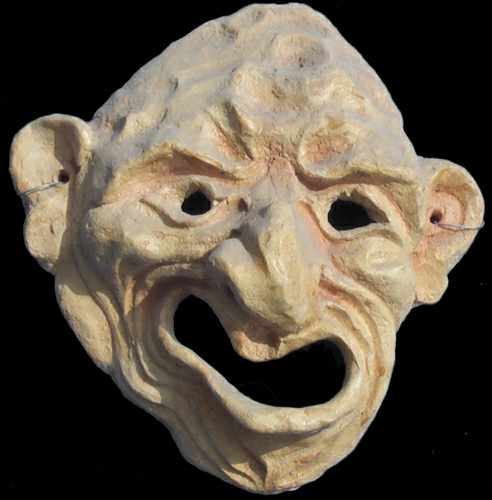

Le Maschere fliaciche del Teatro Greco riprodotte da Giuseppe Anti Le Maschere usate dagli attori del Teatro Greco nel III secolo a.C. in Magna Grecia Maschera Media circa 26 cm di diametro 250,00 € Prezzi esposti al netto d' I.V.A.

|

Queste maschere sono riferite ai documenti vascolari fliacici che nella stragrande maggioranza sono anteriori a Rintone, il Poeta di nascita probabilmente siracusana, che però visse a Taranto (nel III secolo a.C.) e fu creatore della Ilarotragedia a fabula rhintonica: avrebbe composto 38 opere del genere, di cui sono noti solo alcuni titoli(fra cui Eracle, Ifigenia, Anfitrione) e nove frammenti. Gli attori venivano chiamati "fliuakes", che deriva da "fluax" che vuol dire buffoneria, facezia, scherzo comico e che i latini traducevano "nugae". Abbondanti sono le testimonianze che derivano dalla coroplastica e dalla pittura vascolare. Rintone parodiò Euripide, ed è ad Aristofane che si deve la sua prima ispirazione. Il Kurte ha sostenuto che elemento comune della commedia attica e alla farsa fliacica era la Urform della farsa dorica. Ercole e Melagro sono fra i personaggi più parodiati nella farsa fliacica, assieme ad Apollo ed Era. I soggetti era di origine epica e tragica. In quell'epoca il teatro era molto più popolare di quanto si possa immaginare, sopratutto se si dovesse raffrontare la popolarità di allora con quella di adesso. Pensate che a Taranto il teatro era tanto popolare che Pirro dovette farlo chiudere per poter ottenere soldati. Dionisio di Alicarnasso scrive che nel 282 a.C. (epoca di Rintone): "quando i Romani entrarono nel porto di Taranto la gente non volle combattere contro la flotta nemica perchè si trovava a teatro divertendosi straordinariamente per una farsa fliacica". Il campionario degli elementi caricaturali della farsa italiota o rintonica o fliacica sia nell'interpretazione parodistica del mito sia nelle scene di vita quotidiana, nel linguaggio realistico ed espressionistico, penso non sia difficile ritrovarlo nella libera ricreazione dell'Artista Lorenzo Anti.

Tratto da una dissertazione del Prof. Pietro Madrillo - Settembre 1979