La Famiglia GIUSTINIANI |

||||||||||||

Fino al 1981 le conoscenze erano limitate alla generazione di ceramisti di tale cognome, attivi tra la fine del Sei ed i primi decenni del Settecento, per altro documentati proprio con la qualifica di Riggiolari. Costoro rispondevano ai nomi di Ignazio di Matteo Giustiniani (nato nel 1686 e autore del pavimento di Sant'Andrea delle Dame) e di Ascenzo e Domenico Antonio Giustiniani, di cui non si avevano dati anagrafici, ma attivi nella seconda metà del Seicento e che ebbe numerosa prole. Infine risultavano ancora Giuseppe e Carmine Giustiniani, anch'essi poco noti. Da recenti ricerche archivistiche sappiamo ora che Domenicantonio ed Ascenzio erano figli di un Ambrogio Giustiniani di Castelli, attivo a Vietri a partire dal 1665, quale pittore nella bottega di Carmine Cantarella. Nel 1666 è in società con Domenico Frezza di Vietri e gestiscono per cinque anni la bottega di Carlo Loffredo dove Ambrogio si impegna a pingere li vasi di dette faienza assieme ai figli Domenicantonio e Ascenzio. Ambrogio Giustiniani è ancora a Vietri nel 1669. Così a Napoli, a partire dagli ultimi decenni del secolo XVII, i Riggiolari Giustiniani sono una schiera: Matteo (nato intorno al 1666) con il figlio Ignazio (1686). Poi ancora un altro Matteo Giustiniani (1676) figlio di Ambrosio e infine il noto Antonio Giustiniani (1689), che si trasferisce nel 1706 al Cerreto Sannita e dal quale nasce nel 1736 Nicola Giustiniani (1736-1815), il famoso ceramista poi soprannominato "Belpensiero". E' proprio Belpensiero che fonda a Napoli nei primi anni della seconda metà del XVIII secolo (1700) la più nota delle antiche manifatture napoletane. Nel 1820 si installò in Via Marina nn. 10-16. in un bel palazzo la cui facciata fu decorata con scene Egizie. Tra il 1820 e il 1840 Giustiniani contava alle sue dipendenze 60 maestri e 120 aiutanti. La Fabbrica ebbe in quel periodo veri e propri trionfi nelle esposizioni degli anni '30, il merito fu di "Biagio", nipote di Belpensiero, particolarmente propenso a temi di ispirazione archeologica. La Manifattura trattava 11 diversi prodotti, tra questi elenchiamo: "Mattoni lisci da lastricare le stanze e variamente colorati a guazzo, ovvero a smalto, fatti di argilla d'Ischia inverniciata come la maiolica". I marchi Giustiniani sono parecchi: una semplice G impressa (1), Giustiniani in cartiglio ovale (2), due "GG" asimmetriche (3), M. Giustiniani in cartiglio tipo planta pedis (4), Giustiniani in cartiglio ovale con impresso anche il marchio GS (5), Giuseppe Giustiniani con due "GG" simmetriche (6). Sono della Manifattura Giustiniani le più belle riggiole con motivi a tema Archeologico, famosa la grande riproduzione del "Mosaico di Alessandro" che fu acquistata anche dal principe prussiano Federico Guglielmo IV. Stupendi anche i cestini di vimini del Settecento (leggi di Matilde Romito "SMALTI E COLORI DEL MEDITERRANEO"). Molte furono le acquisizioni di altre manifatture minori (come quella di Cherinto Del Vecchio) fino a quando la stessa Giustiniani fu assorbita dalla emergente Famiglia STINGO (leggi di Agostino Bossi "LE TERRECOTTE NELLA TRADIZIONE PARTENOPEA"). Per l'esattezza fu Pasquale Stingo (1796-1856), decoratore ceramista, che sposò una figlia di Biagio Giustiniani da cui nacque Giuseppe (circa 1827-1885) che sposò Aurelia di Matteo e che rilevò verso il 1860 le fornaci di proprietà della famiglia Giustiniani. A Giuseppe succedette il figlio Camillo (1856-1926) che incrementò la pristina produzione di mattonelle decorate con disegni abruzzesi ('a riggiola 'mpetenata) con suppellettili in terracotta: vasi da fiori, statuette o motivi decorativi per esterno della casa, e successivamente di uso domestico per le attività interne. In questo periodo, alla fine dell'800 la fabbrica Stingo, in fase di forte espansione, assorbì la ditta Barberio , già attiva nella zona da più di un secolo. Tale attività fu continuata ed ampliata dai figli Giuseppe, Gennaro ed Enrico che operarono tra il 1900 e il 1950 circa, sempre fruendo dai vecchi forni Giustiniani , di volta in volta ricostruiti nella loro struttura originaria nella sede di Via Marina; li nel quartiere che va dal Lavinaio al Borgoloreto, dal Ponte della Maddalena alla Marinella, si erano installate fina dal '600 gran parte della fabbriche di ceramiche, spingendosi oltre le mura e abbandonando la zona del Mercato dove si trovavano precedentemente. Il concentramento in quell'area si è protratto fino al secolo scorso, per la presenza di corsi d'acqua molto utili alla lavorazione della ceramica, e per la vicinanza al mare, utile al fine di ridurre le spese di trasporto. Notevoli in questo periodo gli interventi atti a ripristinare e conservare opere ceramiche in complessi quali San Severo alla Sanità, Il chiostro di Santa Chiara, il chiostro Gonzaga a San Martino, la pavimentazione della chiesa di Sant'Eligio, San Gregorio Armeno, la Cappella Pappacoda, la cupola della chiesa di San Marcellino, la rifazione, sua originale, del pronao della chiesa di Donnaregina. Dopo la seconda guerra mondiale gli Stingo si trasferiscono nella zona di Poggioreale nella sede ancora oggi attiva in Via Stadera 91. |

||||||||||||

Attività perpetrata da Imma e Simona Stingo che ci onorano della loro amicizia. Pensate sono passati più di 300 anni da quando i Giustiniani cominciarono la loro attività. Pensate al bagaglio di conoscenze accumulate. |

||||||||||||

ANTICA CERAMICA GIUSTINIANI |

||||||||||||

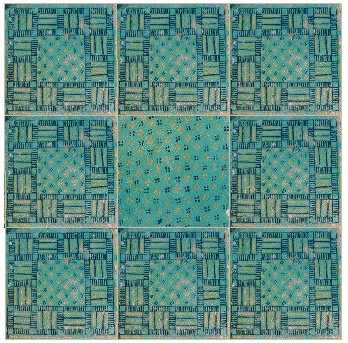

esempio di ceramica della scuola Giustiniani |

||||||||||||

Al Cerreto Sannita, piccola cittadina in provincia di Benevento, sorse una fabbrica di ceramica che, fin dal Medioevo, diede vita ad una produzione elegante e di straordinaria freschezza nella sua impronta rustica. Nel momento in cui a Napoli impera il gusto decorativo, suggestionato dalla cultura pittorica prospettica e rovinistica, l'artista vi si inserisce e, secondo la sua originalissima fantasia, rielabora ed arricchisce quegli schemi della vivacità tipica dei colori e dell'impronta rusticana deliziosamente primitiva delle botteghe corretesi e laurentine, perfeziona la tecnica figulina corrente, introducendo i forni del Patt, a muffola. Alla morte di Nicola, l’attività artistica fu continuata dai Giustiniani nella fabbrica di Via Marinella in Napoli, dove prese definitivamente corpo la figulina Giustiniani. Le maggiori raccolte delle ceramiche di Cerreto si possono ammirare a Benevento, presso il Museo del Sannio, presso il Museo civico di Piedimonte d'Alife, presso il Museo della Floridiana ed in quello artistico- industriale di Napoli. La collezione del Museo del Sannio è sicuramente la più organica. LA CERAMICA NAPOLETANA DALLA META’ DEL SETTECENTO |

||||||||||||

|

||||||||||||

Mattonelle produzione GIUSTINIANI - Napoli '800 - Disposizione quadrata formata da 9 mattoni 20x20cm, marcati sul retro "G" |

||||||||||||

|